当前位置:鼻肥 > 鼻肥大症状 > 六五环境日在内蒙古,草原蓝天白云骏 >

六五环境日在内蒙古,草原蓝天白云骏

今天除了是二十四节气的芒种之外

还是世界环境日

今年的主题是人与自然的和谐共生

这个主题也是党的十九大提出的

新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略之一

党的十九届五中全会再次强调

“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”

对生态文明建设和生态环境保护

作出重要部署、提出明确要求

为做好“十四五”生态环境保护工作

指明了前进方向、提供了根本遵循

下面就跟随小编一起看看内蒙古的“绿色生态展”吧!

绿色传奇

点我开窗

在内蒙古,草原、蓝天、白云、骏马是一个永远唱不完,写不尽的主题。草原和草原人,也因而施展出无限的魅力,成为无数文人墨客取之不尽的创作源泉。

文字来源:托娅阿茹汉《内蒙古自治区小说史》

《沙漠的春天》

玛拉沁夫

······

风沙侵吞着布尔塔拉的草原,面临如此自然灾害,公社社长达木林正在筹划着卖掉牲畜,鼓动群众外出打猎和逃荒。在这关键时刻,公社党委副书记娜仁花从北京回来了,她面对如此情景,更增强了彻底改造沙漠的信心,制止了外出逃荒的错误行动。但是,要实现改造沙漠的蓝图,并不是一帆风顺的。娜仁花依靠党、依靠群众,粉碎了敌人的种种阴谋,揪出了坏人达木林。布尔塔拉的人民在党的领导下,实现了改造沙漠的理想,昔日黄沙漫漫处,今朝绿浪滚滚如海洋。

《驼峰上的爱》

冯苓植

展翅的大雁,摆成人字形,穿过朵朵浮云向前飞翔这。

在打眼的翅翼下,大卡车飞驰着领头,身后紧跟着八字甩开的两列骏马,在茫茫的草原上奔腾向前。

从高空鸟瞰,就仿佛是雁群在碧野里投下了一个八字形的云影。

是人字倒映在天上,还是人字投射在草原上?

……

选自《蓝天上》

《有声的戈壁》

阿云嘎

这一天黄昏,一个流浪汉走进了达古图戈壁。他四十多岁,个子很高,穿着说不清楚是什么颜色的旧衣服,那衣服上落满了尘土,用一根粗大的木棍挑起一个小包裹扛在肩上,神色忧郁。他肯定是走累了,就站住脚望着眼前的戈壁。夏天的黄昏很安静,远处有几家牧户,炊烟在懒洋洋地飘,有几头牛站在水井旁一动不动。那几个牧户、水井什么的在一面半坡上,那里的地势比他现在站的地方稍微高一些,因此他拾高视线才能看到。半坡那边是高地,那些牧户、水井等正处于高地的阴影里,但仍然能看清楚。再往远处看就是无边无际的大戈壁了,太阳落下去的地方是一片美丽的金黄色,金黄色的这边是大戈壁起伏不平的地平线。

选自《有声的戈壁》第一章

《一匹蒙古马的感动》

白雪林

马是草原上的灵物,它们感情最深厚,最热烈,对主人最忠诚,你如果把它感动了,它愿意为你奉献一切,直至生命。

我为蒙古马哭泣······

——题记

这是一片草原上的高岗,草绿绿的。高岗可爱圆润,顶部有一座白色石头堆砌的敖包。

远近都是低矮的丘陵,那些丘陵其实就是沙山,不过由于近几年人们的环境保护意识增强,沙山都披上了绿装。

临近黄昏,高岗半明半暗,越发显得优美。

高岗那边传来马蹄声和孩子们稚嫩的呼叫。

黑马查黑勒干的头部和哈萨尔的头部从高岗那一侧露出来,越来越高,越来越高。

额尔敦的头部和马头也露了出来。

其余伙伴的头部和马也露了出来。这是六个孩子和六匹马。

马蹄声和呼叫声更加清晰、洪亮、喧闹。

选自《一匹蒙古马的感动》

《毛乌素绿色传奇》

肖亦农

深秋的毛乌素沙漠天高云淡,不由得让人思绪幽远。驱车行驶在黑油油的沙漠公路上,放眼望去,覆盖沙丘的草浪已经呈现了姜黄,草尖上沾扑着薄薄的白霜。在浓郁的秋色中,大片大片绿得发黑、油亮的沙地柏像是给毛乌素沙漠铺上了一层厚厚的绿色绒毡,无边无际。樟子松、油松透着青绿,昂首挺立在飒飒的秋风之中。株株柳树、白杨树满身金黄、彤红,在高高的蓝天下彰显着难以言状的华贵与雍容。云朵般的畜群自由出没在黄中透绿的茫茫草浪里。秋意深深的毛乌素沙漠就像一幅连绵不断、绚丽多彩的俄罗斯油画展现在我的眼前。

······

《满都麦小说选》

满都麦

左右滑动 这时我换了个位置,透过燃烧的火焰看到了另一番情景:起伏的草原上有条银色的小河。小河边坐落几座洁白的蒙古包。外边是几辆停放的勒勒车。四周有很多牲畜,羊咩牛哞,好不热闹。这是位巴彦的家,我想。我家也曾有过这些蒙古包、车辆和畜群。正在此刻,中间的一座镶花边蒙古包的毡檬突然剥落,只剩下千眼哈那(蒙古包的支架)和顶着太阳般圆圆陶脑(蒙古包的天窗)的椽子。

选自《元火》

《阿拉善行走的驿站》

董培勤

这也许是世界上最宁静的地方,牛舌头遭遇上颚和牙齿咀嚼的声音,我也能听得到感觉得到。菜园子里的顶花黄瓜和西红柿滴着露珠,外面菜价疯涨,乔家窝铺的菜,白送还送不出去。这里鲜有庙宇,却有敖包和海子,留下了放牛人节日般的精神寄托。祭敖包是虔诚的,只要看着那些肥羊羯子供奉湖畔,其后被人们分享时的胜景。而我此时却想,有人庇护这,庇护那,甚至蜥蜴,怎么没人稍许同情一下更为温驯的黄牛和山羊绵羊呢,权且认为是九道弯的那种。

······

《呼伦贝尔之殇》

艾平

多声部的百鸟合唱没有回来,只听见隔岸的马在打着欢快的鼻响儿。有一个骑马的人也在听鸟,他像我一样用双手挡住耳朵,捕捉着水上丝丝缕缕的生气。

那是一位神采奕奕的阿爸。他端坐于鞍鞯之上,松松地将缰绳搭在毛呢斗篷的袖边,一开口,便让我听见了他走过的草原。他说,按草原的规矩本不该坐在马上让客人仰着脸说话,请原谅我的两腿患有严重风湿,已经不能下马为你斟一碗用早上刚挤的鲜奶熬制的奶茶。

这个历尽沧桑的牧人告诉我,开春时一闻到阳光的味儿,城里的夜晚就变长了,梦里就看见羊的犄角和马的鬃毛了,只有回到宽阔的草原,他才能把丢失的岁月找到,只有在马背上,他才是那个原来的牧人。于是他和夏天一起回到草原,他的马每天早晨在轮椅前放低了身子,他的儿子把他扶上马背。走到赫尔洪德的岸边,他就苏醒了。

选自《赫尔洪德》

《装点此河山》

——鄂尔多斯生态报告

张秉毅

在广阔的中华大地上处处天蓝、地绿、水净,这是人民心中美好家园的图景。党的十八大召开后,大力推进生态文明建设的号角响彻祖国大地。在全面建成小康社会进程中,建设美丽中国也成为时代赋予中华儿女的历史责任。

装点此河山,明朝更好看。

选自《十二、美丽的鄂尔多斯》

《生生不息》

肖睿

······

这部小说原本的野心,是用笔让这座沙漠、这个家庭中的每个人都发声。这些声音将组成生命的合唱,以此来印证这六十多年来我们究竟付出了多么大的代价,才让沙漠变成了绿洲。我们的内心是否和我们的外在截然相反,已经荒芜一片?

可写到结尾,我发现这一切都不再重要,人物有其各自的命运,天地也是。小说中的这天这地都远比我这个小说作者的想象还要宽广,人的声音再大,都会被旷野的风吹散,大地归于寂静,唯有女人们种下的万物生生不息。

“时间与人”是我这些年来一直感兴趣的问题,它是这部小说中的一个隐性主题,我也会在接下来的创作中继续探索这个主题中的种种可能性。

感谢在写小说的我,他让我回到了大地之上,灵魂得到了宁静。感谢找到了大地的我,他让一个迷茫的人重新获得了写小说的力量。

内蒙古宣传片

著书立说,青史留名!

内蒙古文学馆馆藏物品征集工作持续进行中,期待社会各部门、文学名家及家属、收藏家支持内蒙古文学馆馆藏物品征集工作。

联系人:布和门德于世颖

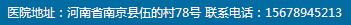

邮寄